蛭川研究室ブログ(新館)のホームページです。

お知らせ

- 2024/02/18

- 「西暦2024年度蛭川担当科目時間割」を作成しました。

- これ以前のお知らせは「過去のお知らせ」をごらんください。

連絡先

〒101-8301

東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学研究棟 4階受付

お問い合わせは、以下のアドレスに電子メールでお送りいただくのが、もっとも確実です。

![]()

連絡先・アクセスの詳細はこちらをご覧ください。

授業関連リンク

蛭川立個人関連リンク

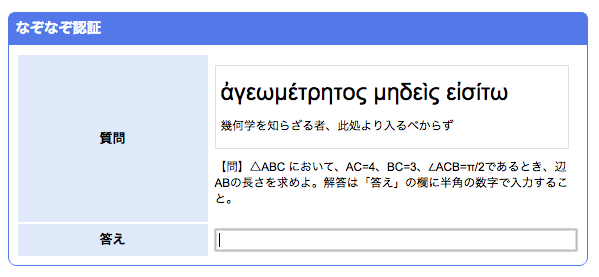

「なぞなぞ認証」について

いくつかのページには、はてなブログ特有の「なぞなぞ認証」という、軽いパスワードをかけています。

上記のような画面が表示される場合には、指示に従ってパスワードを入力してください。パスワードをお忘れの場合は、お手数ですが想起していただくか、上記メールアドレスまでお問い合わせください。詳細は「『なぞなぞ認証』について」をご覧ください。

CE2019/02/25 JST 作成

CE2024/02/20 JST 最終更新

蛭川立